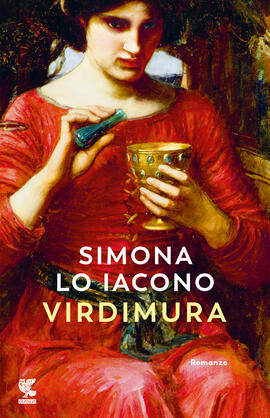

Simona Lo Iacono, Virdimura

Angela Giannitrapani

Virdimura in siciliano indica il verde che affiora dai muri umidi, una specie di muschio. E’ proprio con il contrasto tra il morbido dell’escrescenza vegetale e il duro della base su cui nasce che il padre della protagonista vuole identificarla. Aspetta giorni prima di darle un nome, perché attende un segno che lo guidi nella scelta: il giorno arriva e Virdimura viene battezzata, innalzandola verso un cielo che, generoso, ha voluto dare all’uomo questo dono.

“Siddur sefat haneshamah, benedetta sia tu figlia amata che ci hai fatto toccare questo momento”

Lui è il maestro Urìa, medico ebreo; la madre è morta poco dopo il parto. Di lei, all’inizio, si sa solo che era una donna impura e bellissima. La bambina sarà cresciuta dal padre, imparando tutto quello che lui sa e fa sui corpi e sulle anime dei suoi pazienti, senza distinzione tra ebrei, cristiani, musulmani e prevalentemente tra i poveri i derelitti.

Il luogo è Catania e la storia si svolge dalla nascita della bambina, nel 1302, fino al 1376 quando, a Palermo, Virdimura viene convocata davanti alla Commissione di giudici che devono stabilire se è idonea alla professione di medica che lei svolge da sempre.

E’ lei stessa a raccontare a loro e a chi legge tutta la sua esistenza perchè solo nel racconto potranno giudicare e prendere una decisione. Le prove, le pratiche mediche non sono sufficienti a valutare chi cura, è necessario raccontare di sé, della vita, delle persone da cui ha imparato. E’ anche convinta che senza racconto non si guarisca del tutto. Imponendo il suo agli augusti doctori e al Dienchelele, la suprema autorità in rappresentanza del re, la sua vita si snoda dalla sua nascita “in un giorno di pioggia e di presagi” in una Catania bella, “Popolosa. Gloglottante. Colma di ebrei, musulmani, arabi, cristiani”.

Il padre, a quel tempo, è il migliore medico ebreo della città e delle aree circostanti e a lui si rivolgono ebrei, arabi, cristiani, nonostante il divieto per gli ebrei di curare al di fuori del loro gruppo di appartenenza. Il maestro Urìa la avvia all’uso delle erbe medicinali ma, vista l’insaziabile curiosità e capacità della figlia, la fa entrare nel vasto campo della medicina e della chirurgia. Virdimura è un’assistente scrupolosa durante le operazioni chirurgiche e la cura delle ferite ma anche nella dissezione dei cadaveri per studiarne l’anatomia. Impensabile per una bambina, per un’adolescente in seguito, per una donna infine.

“Ricorda. Se un malato è incerto chiedigli cosa ha sognato. Se è sicuro chiedigli in cosa ha sperato. Curali non partendo dai loro corpi ma dai loro lutti (…) dando più importanza al nascosto che al visibile. (…) La medicina non esige bravura. Solo coraggio”.

Guidata da questi insegnamenti, Virdimura non può che diventare la “dutturissa” di uomini e donne, attenta ai loro sogni, ai loro dolori, al profondo invisibile. Avrà come compagno di vita e di professione Pasquale, suo amico d’infanzia e figlio di un altro grande maestro, Josef de Medico.

Quando suo padre sarà costretto a fuggire a causa delle persecuzioni e pregiudizi nei confronti degli ebrei, è con Pasquale che continuerà la sua professione, organizzando un ospedale per poveri. Curando anche le donne e i loro mali, ne recluterà molte che diventeranno sue assistenti.

Un intrico di contraddizioni sociali fatto di riconoscimenti e gratitudine ma anche di pregiudizi, di rabbie e paure durante i periodi di epidemie, ne sarà lei stessa vittima con l’aggravante di essere donna:

“Chi ero? Non un medico che nessuna legge di Israele o del mondo aveva mai autorizzato una fimmina a farsi dutturi. (…) Ero cittadina, ma anche straniera. Avevo un nome ma nessuno voleva pronunciarlo. (…) ero solo una donna. Razza di scartati, di unicorni, di mostri”

Patirà la fuga e la prigione ma quando ne uscirà il piccolo gruppo di persone da lei istruito non l’abbandona e riabilitata, grazie alla continua richiesta di essere curati da lei, ricomincia. Da sola, il marito morto di peste e il padre finiti i suoi giorni lontano, ma con i loro insegnamenti, la sua sensibilità e competenza insegna e condivide anche con altre donne bende e guarigioni, viaggiando tra la vita e la morte, in quella terra di mezzo che è la malattia de corpo e la sofferenza dello spirito.

Forte, tenace, solare, anche nelle pagine più buie, Virdimura colloquia con le autorità con rispetto ma con fierezza e con la sicurezza di chi combatte contro le superstizioni e le leggi degli uomini per affermare l’ineludibile diritto di tutti ad essere curati e a chi può e lo vuole di curare, non ultime le donne.

Nella sua produzione letteraria, Simona Lo Iacono non è estranea a queste figure e alle loro storie; le ha ricordate e rappresentate nei suoi romanzi. Questa volta, messa sulle tracce che portano ai luoghi dove Virdimura ha realmente vissuto, ha intrapreso un’impegnativa indagine storica su quella che sarà per decreto regio la prima donna ad ottenere la “licencia practicandi in scientia medicine” nel 1376, dando la possibilità ad altre donne di seguirne l’esempio.

Una storia e una protagonista affascinanti, alle falde dell’Etna in una società e in un periodo storico che ribollono di contraddizioni e dove il nuovo si fa strada come lava incandescente. Audace la sperimentazione linguistica, ricca di siciliano, arabo, catalano, ebraico e italiano arcaico che potrebbe portare a un’ulteriore analisi. Ma qui lascio i miscugli sonori che escono dalle pagine all’orecchio e alle conoscenze di chi leggerà.

Simona Lo Iacono, Virdimura

Guanda edizioni, 2024

Pubblicato anche sul sito della Casa delle Donne di Milano