Senza diritti saremo sempre schiavi

Maria Grazia Campari

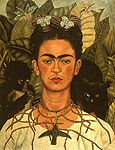

Frida Kahlo

“Senza diritti saremo sempre schiavi”: la considerazione si trova nel documento con cui la FIOM illustra il cosiddetto accordo Marchionne, sottoposto a referendum nello stabilimento FIAT di Mirafiori. Un concetto che è opportuno ricordare in questa situazione da notte dei diritti, inaugurata negli anni novanta del secolo scorso (pacchetto Treu), resa sempre più fosca dalle leggi Biagi, collegato lavoro, Statuto dei Lavori, quest’ultimo in preparazione, di cui diremo più avanti.

In una società attanagliata da scandali al vertice (mercato di corpi e di menti) che hanno portato in piazza un milione di persone al grido di “dimissioni” rivolto al Presidente del Consiglio, lo scandalo morale si accompagna e trova sostegno nello scandalo sociale. Che consiste nello scambio iniquo, perché fonte di disuguaglianze penalizzanti, fra giovani costretti dal precariato, per necessità, ad appoggiarsi agli anziani e questi che si trovano obbligati a fornire, in qualsiasi modo, aiuti per la sopravvivenza. Uno scandalo che consiste anche nel gran numero di donne disoccupate e inoccupate, costrette a dipendere economicamente dagli uomini di famiglia cui corrispondono incessanti servizi gratuiti, sostitutivi del welfare pubblico, ormai ridotto al lumicino.

E’ chiaro che chi dipende non è libero, è sempre condizionabile. Lo scandalo etico che stiamo vivendo oggi è, quindi, essenzialmente quello di una società in cui la maggioranza dei componenti è solo semi libera.

In tale società, lo scopo del moloc è di divorare i residui spazi di libertà attraverso la cancellazione dei diritti sociali e del lavoro di chi non appartiene al ceto proprietario.

Fin dall’approvazione del “collegato lavoro”, questa è la missione intrapresa dal sollecito Ministro Sacconi, responsabile del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, egli dichiara di voler “svecchiare”, cioè cancellare, “la materia dei diritti” che considera obsoleti e inadeguati “alla competitività delle imprese”. Coerentemente, con lettera 11 novembre 2010, in nome di una dichiarata fiducia del governo nel dialogo sociale, si rivolge a Presidenti e Segretari delle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro invitandoli a sostenere la riforma contenuta in un disegno di legge che ha la pretesa di “segnare la stessa Costituzione materiale del Paese”. E’ una legge delega per la redazione di un testo unico destinato a sostituire lo Statuto dei Lavoratori, testo considerato dal governo necessario e urgente ai fini della “crescita con occupazione” per “incoraggiare nelle imprese la propensione ad assumere e a promuovere lavori di qualità”.

La lettera del Ministro accompagna il testo della Legge Delega e la relativa Relazione. L’argomento si ripresenta ciclicamente dal 1997, anno che, non a caso, ha visto il varo del cosiddetto “pacchetto Treu”, cioè della prima normativa che ha introdotto in Italia una molteplicità di forme contrattuali, prevalentemente a termine, per lavori in azienda o “esternalizzati”, tutti resi precari.

Il tema merita la nostra sospettosa attenzione anche perché, negli anni, una parte non irrilevante della sinistra istituzionale ha bollato lo Statuto del 1970 come vecchio e inadatto alla realtà del lavoro che cambia. Secondo un’impostazione largamente bipartisan, la legge regolativa del lavoro fordista dovrebbe attualizzarsi attraverso contratti variegati e flessibili, con l’obiettivo non più di tutelare la parte debole del rapporto (favor lavoratoris), bensì la concorrenza fra imprese, restringendo le possibilità di competizione sleale, fondata su “dumping” sociale.

La Relazione al disegno di legge pone alcuni punti fermi.

Il potere taumaturgico di un nuovo Statuto che favorendo le imprese aumenterebbe anche una loro supposta propensione ad assumere e investire in modo stabile, mentre, al contrario, è nota e documentata la tendenza a sottrarre i profitti agli investimenti produttivi per dirottarli in campo finanziario.

La positiva sottrazione a un “centralismo regolatorio....statualista” che irrigidirebbe e inibirebbe la “nuova economia caratterizzata da nuovi modelli di produzione e organizzazione” in un “mercato del lavoro sempre più terziarizzato e plurale con forza sempre meno radicata presso la stessa azienda”. Con l’aggiunta che, in ogni caso, la normativa del 1970 sarebbe ormai di limitata applicazione alla molteplicità delle tipologie contrattuali esistenti. Pensiero che manifesta un’impostazione malefica di federalismo iniquo, destinato a perpetuare svantaggi storici di sottosviluppo territoriale e, contemporaneamente, una tendenza a disarticolare ulteriormente la contrattualistica del lavoro, togliendo le garanzie di leggi quadro costituzionalmente orientate in favore di contrattazioni locali e aziendali destinate a sancire patti leonini in sfavore dei contraenti più deboli, scarsamente garantiti anche dalla presenza (eventuale) di organizzazioni sindacali, destinate comunque a soccombere nei rapporti di forza che sostengono i contrapposti interessi. E’ bene ricordare - e la quota di PIL destinata al lavoro subordinato, in andamento viepiù calante, lo mostra con plastica evidenza – che gli interessi sono contrapposti. Anche per questo motivo è necessario promuovere un allargamento nell’applicazione dello Statuto dei Lavoratori, legge di adempimento costituzionale, più che mai necessaria a stabilire diritti certi e inderogabili per tutti. Non a caso essa viene da anni presa di mira in nome di quegli interessi d’impresa che già hanno prodotto la frammentazione degli addetti al medesimo ciclo produttivo in “garantiti” (dallo Statuto, dai contratti nazionali) e “flessibili” non garantiti da contratti temporanei, a chiamata, a progetto, di collaborazione ecc. Con il corollario della deprecazione dei diritti dei primi quasi fossero loro, a causa di assurdi privilegi, l’ostacolo al benessere di tutti gli altri, mentre si offusca il privilegio proprietario enormemente aumentato dalle delocalizzazioni che si rivolgono ovunque siano reperibili zone franche dai diritti sociali e persino dai diritti umani.

L’impostazione corretta per una democrazia compiuta socialmente e politicamente è, al contrario, quella di operare, in controtendenza, l’allargamento a tutti delle garanzie previste dal “vecchio” Statuto, frenando scelte antinazionali di delocalizzazione, curando l’estensione, per via sindacale e legale della “clausola sociale” da applicarsi ovunque, in Europa e nel mondo, per frenare il social dumping. Questa clausola dovrebbe trovare applicazione in primo luogo in Italia ove il modesto ingresso delle donne nel mercato del lavoro offre lo spunto al Ministro per sottolineare caratteristiche di “transizioni occupazionali e professionali” cui sarebbero adatte regole flessibili e duttili, in contrapposizione alla rigidità dello Statuto del 1970. Si tratta della “flexicurity, il livellamento alla flessibilità precaria, prioritariamente riservata alle donne in nome dell’esigenza di conciliare il doppio lavoro -per il mercato e per la famiglia- poi estesa a tutti per i cospicui risparmi che consente alle imprese.

La critica svolta nella Relazione al sistema legale attuale che genera insicurezza e precarietà è certamente condivisibile, ma la cura va nella direzione opposta a quella indicata: va nel senso di una unificazione contrattuale e di una estensione della tutela legislativa, cominciando dall’Italia e dall’ Europa. Quindi, non “il contratto è il mio Statuto”, come recita la Relazione, ma, al contrario, lo Statuto può correggere e migliorare ogni contratto, grazie alle sue previsioni sovraordinate e vincolanti. Questa visione non è “sterilmente antagonista”, ma giustamente conflittuale, perché interessi contrapposti sono giustamente destinati a configgere, salvo soccombere alla prepotenza del più forte.

Concludendo, mi pare che si possano individuare due percorsi per un recupero di etica politica, dando risposta adeguata a problemi di grave ingiustizia sociale e sessista.

Una pratica di democrazia che metta al centro bisogni e desideri radicati nel corpo/mente di ogni soggetto sessuato, eliminando la divisione sessista del lavoro fra donne e uomini, in tal modo eliminando anche l’illibertà materiale ed emotiva delle donne e ridefinendo la partecipazione alla sfera pubblica attraverso la rimozione del monopolio maschile. Ciò che pone in termini nuovi il problema del welfare, consentendo una battaglia per la redistribuzione delle risorse che non sia parziale, che coinvolga donne e uomini, ciascuno a partire dalla propria esperienza esistenziale.

Un conflitto per la redistribuzione delle risorse che si avvalga anche di forme di reddito di esistenza, inteso come diritto di partecipazione alla cittadinanza per tutti i soggetti residenti sul territorio, un sostegno alla conflittualità sociale, oggi sopita soprattutto nei giovani dalla necessità di escogitare incessantemente mezzi destinati alla pura sopravvivenza.

21-02-2011