Le donne di Cavalese

di Vittorio de Savorgnani

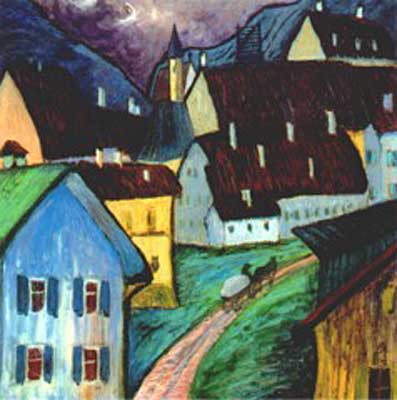

Marianne von

Werefkin

Abito ai piedi della

famosa Foresta del Cansiglio, a cavallo tra Veneto e Friuli, che ormai da

22 anni è diventata anche il luogo del mio lavoro. Ma per me il Cansiglio

è molto di più. I miei nonni materni erano cimbri (comunità proveniente

dall’altipiano di Asiago alla fine del ‘700 e, prima ancora, dalla

Baviera); da loro ho assorbito, fin da bambino, l’idea del bosco come un

luogo importante, vivo, pieno di presenze, fonte di vita e lavoro ma anche

pericoloso e misterioso. Una visione primitiva ed emotiva ma che, anche

attraverso il timore per ciò che è sconosciuto, non poteva che generare

rispetto. Del resto la paura per la foresta fa parte della nostra memoria

ancestrale e la prova di questo antico sentire la possiamo trovare in

alcune parole che usiamo comunemente, pur senza la coscienza della loro

origine: selvatico o

selvaggio è ciò che proviene dalle

selve, mentre chi non fa parte della nostra comunità e viene da un altro

luogo, anche se questo è un termine d’uso dialettale, è definito come

foresto, dunque sempre la foresta

di mezzo.

Nel 2004 ho compiuto

mezzo secolo di vita e circa 5 anni fa ho capito che questo mio bagaglio

di conoscenze, acquisito per lo più inconsapevolmente, attraverso i nonni,

i boscaioli, i pastori dell’altopiano del Cansiglio, andava fissato in

qualche modo. Ricordavo storie e racconti sentiti da un mucchio di gente,

per lo più anziani, che se n’erano andati senza lasciare traccia alcuna.

Così ho incominciato a scrivere, senza alcuna pretesa di ricerca

antropologica, ma solo per amore e rispetto di quelle generazioni che ci

hanno preceduto, affrontando esperienze di vita dure ma anche, molto

spesso, avventurose e affascinanti. Una dimensione che abbiamo perso

quasi del tutto, ossessionati, anche giustamente, dal bisogno di garanzie

e sicurezze.

Dopo un anno di notti

trascorse a scrivere e correggere, ne è uscito un libro che ho intitolato

Cansiglio nostra Signora, pubblicato

tre anni fa, nel quale non solo ho riportato le leggende e le storie

raccolte, ma ho inserito anche esperienze personali e l’interpretazione di

eventi attuali. E qui vengo al perché di questo mio intervento. Mentre

stavo raccogliendo materiale per il libro, era ancora viva e dolorosa la

memoria dell’incidente del Cermis, avvenuto il 3 febbraio del 1998, quando

un aereo militare americano, di una pattuglia in volo di addestramento,

tranciò la fune della cabinovia provocando 20 morti.

Ma quella squadriglia

era partita dalla base USA di Aviano (Pordenone), proprio sotto la Foresta

del Cansiglio… Così mi sono interessato alla funivia del Cermis, al suo

tragico record di incidenti, visto che il 9 marzo del 1976 una sua cabina

era precipitata provocando 42 morti. Raccogliendo articoli dalla stampa

sono venuto a conoscenza della leggenda della “maledizione del Cermis” che

sarebbe stata pronunciata da 15 donne della Val di Fiemme, accusate di

stregoneria, arrestate, torturate, condannate e poi bruciate tra il 14

gennaio ed il 20 aprile del 1505. Ho ritrovato tutta la loro tragica

storia in Processo per magia di M.

Antonietta Serena e Nino Berruti, da cui si capisce come delle semplici

donne siano diventate “streghe” perché in quel periodo in ogni luogo, in

ogni valle, ci dovevano essere degli esempi drammatici ed intimidatori per

riportare il popolo sulla “retta via”. Dieci donne bruciate, cinque morte

sotto tortura, ma in un periodo in cui, in tutta l’Europa, i processi

dell’inquisizione si contarono a decine di migliaia e a centinaia di

migliaia i morti.

Ma ho anche scoperto

che, da qualche anno, questo tragico evento era rinnovato con una specie

di rievocazione teatrale, nei primi giorni dell’anno ed ho voluto

assistervi venendo a Cavalese sia nel 2002 che nel 2003. La prima

volta sono rimasto molto coinvolto dalla rievocazione, complice

l’ambientazione notturna, la partecipazione emotiva degli attori e la

drammaticità degli eventi. Invece la seconda volta tutto mi è apparso

sotto una luce diversa ed ho provato fastidio ed un senso di ribellione:

si stava ricordando un evento luttuoso che aveva provocato dolore e morte

ed uno strascico di terrore durato per secoli, ma lo si stava riproponendo

in modo folcloristico e strumentale, con lo spirito della sagra di paese

organizzata nel periodo di maggior presenza turistica. Era evidente che la

scelta del periodo era funzionale a far rientrare l’evento nella lista

degli intrattenimenti mondani per i turisti dello sci invernale, nel

periodo delle ferie natalizie. Sarebbe come organizzare la rievocazione

della tragedia del Vajont come uno spettacolo per i turisti estivi… I

fatti di Cavalese non sono recenti come il crollo della diga bellunese,

sono passati 5 secoli, ma sempre di morti si tratta e soprattutto a quelle

vittime innocenti non è stata ancora resa giustizia.

Per questo mi è

sembrato ipocrita ed ingiusto sentire, per due volte, il commentatore

fuori campo ripetere “..noi non giudichiamo la storia..”. Ma come è

possibile? Sarebbe come leggere Il diario di Anna Franck e poi

rifiutarsi di giudicare…

E’ mia opinione che gli

abitanti di Cavalese dovrebbero rifiutarsi di trasformare una pagina

dolorosa della loro storia in un richiamo turistico o, almeno, avere il

coraggio di riconoscere che quelle donne sono state delle vittime

innocenti. O si ritiene che questo possa “disturbare” i turisti togliendo

truculenza alla narrazione e dando alla rievocazione un taglio troppo

“politico”? Troppo comodo e da opportunisti nascondersi dietro

l’imparzialità storica in nome dell’industria turistica!

Il mio augurio è che si

formi un gruppo di abitanti di Cavalese desiderosi di capire quello che è

veramente accaduto nella loro valle e desiderosi di rendere giustizia,

anche dopo secoli: lo stesso Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha avuto il

coraggio di chiedere pubblicamente scusa per le violenze e gli omicidi

dell’inquisizione, possibile che a Cavalese non si senta il bisogno di

riabilitare quelle vittime innocenti?

Innanzitutto bisognerebbe smetterla di

definirle streghe e, caso mai, definirle “le donne di Cavalese” e

bisognerebbe, è mia opinione, dedicare loro una festa di riabilitazione e

riconciliazione, in primavera o in estate, per e tra gli abitanti della

Val di Fiemme.

Nella rievocazione

invernale, sotto l’esile crosta dell’evento turistico, sembra di sentire

ancora la nera energia dell’inquisizione: ma come si fa a divertirsi a

sentire le urla strazianti delle donne quando viene pronunciata la

condanna, al Banco della Rason? Come si fa a non sentire lo strazio, anche

se di finzione si tratta, quando si levano alte nella notte le fiamme dei

roghi?

Vien quasi da pensare

che se dopo cinque secoli il ricordo del processo è ancora così vivo in

valle, forse la comunità fiemmazza prova ancora, anche se non lo vuol

riconoscere, una qualche forma di rimorso su cui farebbe bene a ripensare

e sarebbe una prova di grande umiltà, intelligenza e sensibilità umana e

storica.

15/02/2005

|