CONFITEOR

?

O ALTRO PIOMBO SUGLI ANNI SETTANTA?

di Maria Schiavo

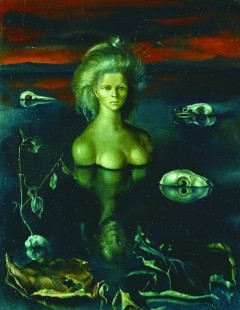

Leonor Fini

La secolarizzazione dell' uso della confessione come contrizione ha aspetti inquietanti. Il tentativo di creare oggi conciliazione fra le parti politiche avverse nei lontani anni Settanta, attraverso la pubblica ammissione delle proprie colpe, ricorda cose, atmosfere che concilianti non sono. Riecheggia, sotto l'apparente bonomia della proposta fatta da Pierluigi Battista, cose lontane che con la bonomia hanno poco a che fare: la caccia allle streghe, i processi della Controriforma, e più vicine a noi, le epurazioni comuniste, il maccartismo negli Stati Uniti degli anni Cinquanta. E il legame di coercizione, che corre tra queste pratiche che l'Occidente ha adottato non può non far tornare alla memoria quanto Michel Foucault dice della confessione come volontà di sapere delle istituzioni, strumento sociale di controllo dell'individuo, del suo passaggio (e quindi del suo nuovo uso politico), soprattutto a partire dal XIX° secolo, dal regime della colpa religiosa, morale, giudiziaria, a quello del normale e del patologico.

Infatti che cosa si chiede, nella proposta di Battista, ai facenti parte

dei gruppi extraparlamentari dell'estrema destra e dell'estrema sinistra

degli anni Settanta? Di dichiarare pubblicamente le proprie colpe. Di

rendere così possibile un ritorno alla normalità, uscendo

dalla storia di quegli anni e consegnandosi purificati a un presente che

non ha più nessun legame con essi. Il fatto di aver appartenuto

alla destra o alla sinistra diventa, in questa operazione, assolutamente

secondario, irrilevante, e appare invece creatore di senso, per il contrito,

solo l'annullamento totale dell'individuo che è stato, e che -ormai

guarito- egli consegna come un ingombro a un presente salvifico, fuori

dal tempo che, in questa visione conciliante, si pone al di sopra della

politica, che si è affrancata intanto dal concetto di colpa morale,

giudiziaria e li ha sostituiti con quelli di normalità, normalizzazione.

Questa impressione di volere annullare il passato, la storia degli anni

Settanta, che sta dietro alla proposta del vicedirettore del Corriere

della Sera, è stata resa ancora più netta nel corso della

trasmissione Otto e mezzo di venerdì 18 febbraio, durante la quale

egli ha avuto modo di approfondire il suo pensiero. Qualche giorno prima

Ritanna Armeni aveva scritto su Liberazione un bell'articolo in difesa

di quel periodo storico, Ma gli anni 70 non furono cupi . Purtroppo nel

corso della trasmissione essi sono apparsi non cupi, cupissimi, anche

se con tinte più grottesche che tragiche. Non c'era innanzitutto

nessun rappresentante della sinistra extraparlamentare di quegli anni

tranne Lanfranco Pace. C'erano invece accanto a lui almeno tre rappresentanti

della destra, fra i quali lo storico Accame.

Certamente, Lanfranco Pace ha testimoniato con gravità e visibile

sofferenza su quanto lo ha personalmente coinvolto in quegli anni. Ed

è giusto rispettare chi riconosce di aver commesso degli errori,

anche molto gravi, nel corso della sua militanza politica in quegli anni,

fino a pagarli con il carcere. Ma è anche vero che noi ci siamo

ritrovati davanti a degli ex in toto degli anni Settanta, a degli individui

come Pace, lo stesso Battista, lo stesso Giuliano Ferrara, che non hanno

chiuso soltanto con i loro errori del passato, ma considerano la concezione

politica che muoveva le loro azioni di allora esecrabile, non perchè

violenta, ma perché ideologicamente sbagliata. Essi si sono da

tempo dissociati da qualsiasi visione che si rifaccia ai valori democratici

della sinistra, quali si sono fortemente espressi in quegli anni, al di

là della violenza delle frange extraparlamentari e del terrorismo,

non hanno alcun interesse a ricordare le conquiste sociali ottenute attraverso

le lotte di quello stesso periodo, come aveva cercato invece di ricordare

nel suo articolo Ritanna Armeni, che purtroppo non ha avuto la possibilità

(o volutamente ha scelto di tenersi da parte ?) di ribadirlo nel corso

della trasmissione.

Quindi si è trattato di un discorso tra ex di quegli anni, che

ruotano oggi nell'aria governativa e rappresentanti della destra, oggi

"sdoganata" da Berlusconi, che hanno parlato soprattutto dei

loro anni Settanta, della discriminazione allora patita fino al punto

di ipotizzare un favoreggiamento occulto da parte della DC, che avrebbe

addirittura sguinzagliato contro di loro gli extraparlamentari di sinistra.

E il confronto, in assenza di una credibile impostazione storica, ha assunto

a tratti l' andamento un po' burino di un battibecco su chi aveva menato

o sparato, su chi le aveva prese o date in non si sa bene quali periferie

del Paese.

Tranne che in un breve cenno di Lanfranco Pace, nessun riferimento alle

stragi, ai mandanti, al sequestro di Aldo Moro, ai pesanti interrogativi

che stanno ancora dietro di esso, nessuna capacità di leggere i

motivi che spinsero tanti individui in quegli anni a scendere in piazza

in modo pacifico, che spinsero tante donne a riunirsi separatamente, interrogandosi

sul rapporto con l'uomo, con le proprie simili. Nessuna visione di ampio

respiro su quegli anni dove la violenza fu fronteggiata in particolare

dalle donne con nuove modalità del far polittica, che pur se non

furono raccolte, se non si estesero tra gli uomini e le donne che avevano

scelto la violenza come forma di lotta, hanno caratterizzato in modo ineludibile

gli anni Settanta.

E' chiaro quindi che nell'atmosfera di azzeramento, di non riconoscimento

di tutte le componenti di quel periodo storico, la proposta di Battista

suona, come dicevo prima, tutt'altro che rassicurante. Isolare la violenza

e farne il motivo dominante degli anni Settanta, accostandoli addirittura

al Ventennio fascista, come lui ha fatto, è un indice tutt'altro

che rassicurante di spostamento della politica, attraverso la proposta

di confessione, di ammissione pubblica delle proprie colpe, di un suo

slittamento, verso quel regime del normale -opposto ad anormale-, tecnica

di dominio del potere, che ha così bene individuato Michel Foucault,

e non certo democratico confronto.

In realtà, dietro la proposta apparentemente paciosa di pubblica

ammenda avanzata dal vicedirettore del Corriere, si intravede piuttosto

il rozzo, ma non per questo meno pericoloso, sogno di Berlusconi e del

suo entourage che alla politica come confronto, come dibattuito, alla

giustizia dei tribunali come luogo deputato a dirimere le colpe, vorrebbe

sostituire una sorta di "comune sentire della gente", com'è

venuto fuori più esplicitamente in occasione dell'assoluzione degli

islamici sospettati di terrorismo e nell'episodio dei nomadi sospettati

del rapimento di un bambino. Atteggiamento che in un suo articolo, apparso

alcuni giorni fa su Liberazione, Giuliano Pisapia fa risalire al

nazismo.

E' il tentativo di coinvolgere tutti in un comune, normale sentire, di

cancellare l'dea di contrapposizione e di confronto come esercizio democratico

sui quali gli anni Settanta della rivoluzione pacìfica, che ebbero

la forza di sussistere accanto a quelli della violenza, hanno pur dato

qualche lezione. Tutto dipende dalla volontà politica di coglierla

o meno, dalla volontà di isolare solo quello che ci fa comodo o

di saper guardare al di là del proprio "particulare".

In ogni caso non si può consegnare il proprio passato, il passato

di uomini e donne di una nazione, a chi vuole solo sotterrarlo.

4-04-05