Marta Fontana

Un'artista che racconta il suo personale percorso di ricerca pittorica con le terre naturali dell'isola di San Pietro (a sud ovest della Sardegna) dove vive e lavora dal 2001.

Terra

Sono nata in pianura e ci ho vissuto per vent’anni, la schiena appoggiata ai colli Euganei, terra fertile d’incontro: acqua di fiume e fuoco di vulcano. Chiudo gli occhi e vedo i suoi cretti umidi, le zolle scure, il vapore che alita al mattino. Vedo il verde brulicare nei giorni e la carne rossa di ciliegie e more.

Nelle colline d’Urbino, durante i miei studi d’arte, mi è scivolata addosso una terra disegno, abito leggero, fresco di cucitura. S’indossava a pennello.

L’approdo nelle terre dell’isola, l’isola di San Pietro a sud ovest della Sardegna, è stato spiazzante. Col mio abito leggero ho messo piede su uno scheletro antichissimo, terra secca, di polvere fine, dura, metallica, terra osso. Ancora incontro tra acqua e fuoco, ma terra di sale. Tutt’altro sapore rispetto alla terra d’acqua dolce. L’isola è aspra, poche rotondità, è respiro della terra sommersa, è per questo che sembra spalancarsi totalmente al vento, a bocca aperta. È terra perché non è mare, difende il confine che il vulcano un tempo ha segnato. È terra che resiste, che invecchia tenacemente, è madre della madre e allo stesso tempo è molto vicina alla nascita, all’origine.

In questa terra ho trovato solchi riempiti di ocra rossa e gialla. Ho trovato metalli, argille, sabbie, diaspri. Ho trovato, e trovo ad ogni passo, colore.

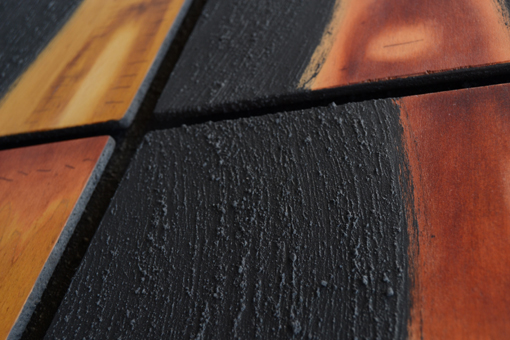

Il bianco è argilla che si gonfia d’acqua e asciugandosi genera un chiaroscuro di crepature, il rosso è ocra fine o ciottolo scuro dal cuore intenso e vivo, il nero è manganese a tratti friabile, a tratti compatto.

Raccolgo il colore della terra con le mani, come ne raccogliessi un frutto, come se a un tratto l’osso fosse divenuto ramo verde, carico di ciliegie. Vi è un aspetto gioioso nella raccolta, un pre-assaporare, un lasciarsi tingere le mani dal succo di ciascun frutto. Ma scavando la sensazione diventa più intensa e profonda, è quella di succhiare un midollo, ogni granello è prezioso, non deve andare perduto: è germe di futuri segni. Quando scavo con le mani, creo un piccolo vuoto nella terra e un piccolo vuoto in me, un vuoto che permette di guardare più in fondo, attraverso, dentro, e scoprire il colore nascosto dall’ossidazione dello strato superiore.

Il sacchetto di terra che ho tra le mani è la materia che riempiva il vuoto, è il pieno e ha il suo peso. L’impegno ora è quello di svuotare anch’esso. È questa terra che ho in mano, è argilla bianca, argilla rosa, grigia, violacea, argilla color dell’arancia, è ocra rossa, gialla, è pietra morbida nera, bluastra, di manganese. La tensione, la tentazione, è di liberare ciascuna terra da se stessa con gesti rapidi e decisi: sfrondare, potare, staccare il frutto, spremerne il succo golosamente. Ma essere troppo coscienti della meta, nel gioco della trasformazione, rende impossibile il suo raggiungimento, che sta nel fare, sta in sottili ascolti immediati, in un operare continuo, in passi mossi uno dietro l’altro o intrecciati in inciampi e risalite, in repentine corse indietro e avanti.

Le mani impastano con acqua l’argilla, ascoltano la sua porosità diversa, la sua sete: è come impastare un cibo. Le mani stendono la terra, la pressano, vi creano solchi, segni, dove necessario, dove possibile, dove essa si lascia solcare, dove il solco accade. La materia è presenza forte, alle volte dirige essa stessa il gioco, alle volte cede umile. Vi sono momenti, e sono i più belli, in cui le mani sembrano fatte di terra esse stesse, scompaiono nella terra-colore agendovi da dentro, fondendosi con le sue spinte, le sue correnti.

Le mani sbriciolano le ocre impregnandosi di colore, le mani mescolano, dipingono strati sottili che seccheranno come veli impalpabili accanto alle masse rugose d’argilla.

L’asciugatura è una fase importante, è il momento del lasciare, del distacco, del togliere le mani e dell’osservare semplicemente, ogni volta con stupore nonostante una certa reciproca conoscenza, il definirsi dell’opera attraverso la sua evaporazione, il suo respiro fisico. Ciò che rimane è il sale, il sedimento del salto e del percorso, il sedimento di quella tensione nata nel momento della raccolta, in cui ho creato un piccolo vuoto con le mani nella terra.

Marta Fontana

http://www.martafontana.it

12-10-2015