|

All’ultimo respiro

di Bianca

Pomeranzi

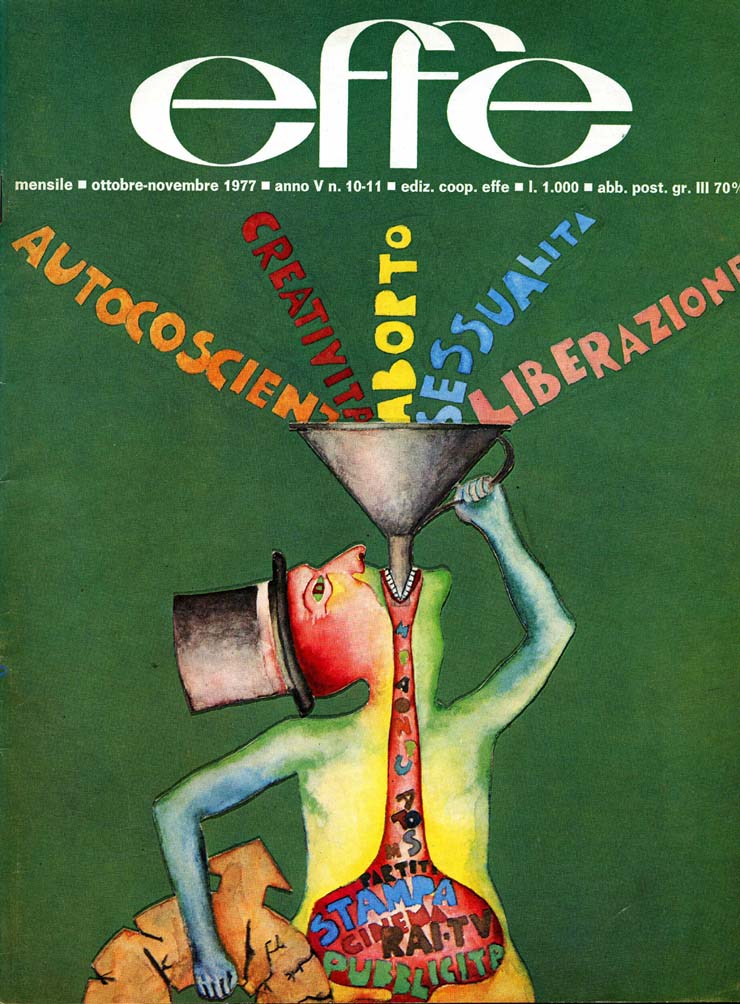

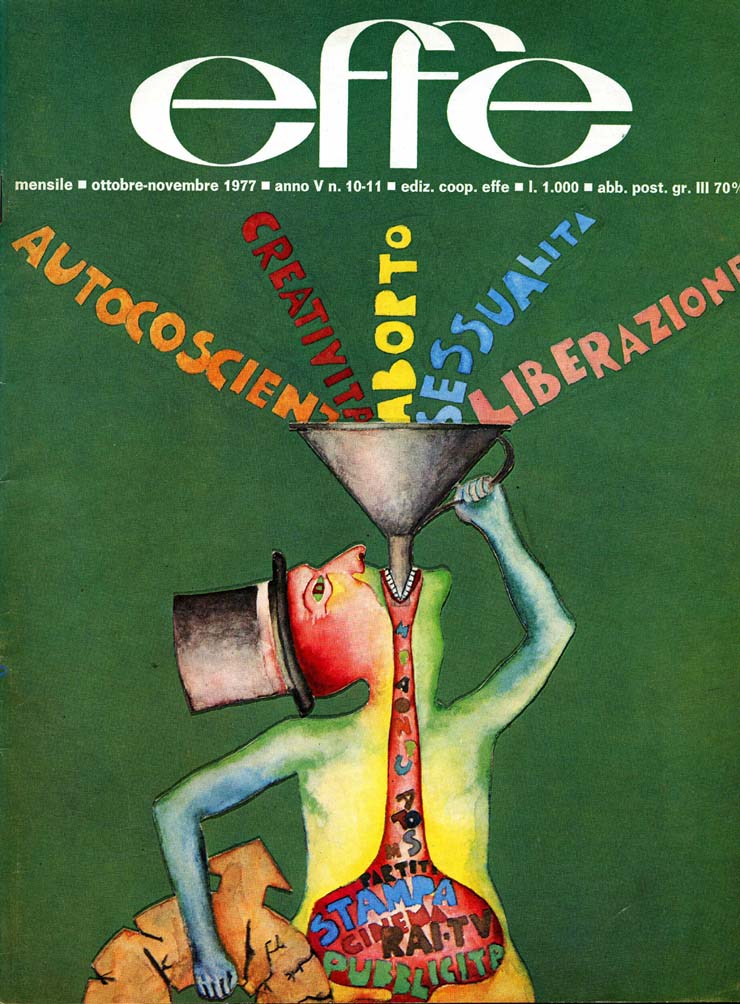

effe, n.10-11,

ottobre-novembre 1977

Per raccontare

bene il femminismo italiano e la sua particolarità, occorrerebbe uno

strumento come il grand'angolo, capace di cogliere il panorama di idee e

iniziative di quel movimento politico "separatista" che fu il femminismo

degli anni Settanta.

Da questo punto di vista il 1977 è probabilmente l'anno che segna un

passaggio di fase e anche quello più pericoloso politicamente perché il

movimento si trovò preso nella complicata stagione della politica

istituzionale italiana, con l'esplosione del movimento del '77 e il

terrorismo diffuso, ma soprattutto si trovò a dover fare i conti con la

propria crescita esponenziale.

Quello che stava dettando le proprie condizioni alla politica

istituzionale in tema di diritto di famiglia, di aborto di pari dignità

nel lavoro e di violenza sessuale era un "movimento tutto nostro", di

donne che avevano iniziato a parlare di sé in prima persona, che cercavano

la propria "singolare" libertà, che praticavano i testi e i contesti del

femminismo cercando di scegliere da che parte stare nella vita.

Almeno così ero

io, sbarcata a Roma dalla provincia toscana, dove ero stata folgorata

dalle letture e dalle frequentazioni di femministe romane, quasi tutte

lesbiche e comunque molto radicali. Le mie amiche venivano proprio da uno

dei gruppi più radicali e separatisti di Roma, ovvero il Movimento

femminista romano di via Pompeo Magno che inizialmente era stato uno dei

collettivi di Lotta femminista, ma, dopo il 1971, aveva preferito

procedere con una pratica politica in cui si alternava la "presa di

coscienza" con le azioni pubbliche e l'incontro con le donne nei quartieri

e nei mercati.

Era un collettivo con una sua storia già consolidata a cui io mi avvicinai

con rispetto e una grande voglia di imparare attraverso i racconti delle

altre, dando in cambio il mio tempo e la mia disponibilità alla

"militanza".

All'indomani del mio arrivo in pianta stabile a Roma, il 3 aprile 1976, in

coincidenza con la manifestazione sull'aborto che provocò la caduta del

Governo, mi trovai al centro dell'organizzazione e capii subito che quel

movimento di donne non nasceva dal nulla né era una esplosione casuale,

piuttosto l'esito di una pratica politica difficile con tanto di

personalità e gruppi leader, capaci di dettare una agenda politica

autonoma e di scendere in piazza aprendo un conflitto diretto anche con i

partiti egemoni del movimento operaio. Lo spirito dei tempi consentiva

tutto questo, anzi forse lo esigeva perché l'Italia aveva un grande

bisogno di modernizzazione e le donne stavano vincendo in tutto il mondo.

Già nel 1975 le femministe - riunite in un forum a Città del Messico per

la prima Conferenza Onu - avevano dimostrato di essere un movimento

internazionale, di avere capacità di trasformare le istituzioni, anche le

più lontane.

Quello che fu nuovo in Italia e quasi inaspettato fu la capacità di

portare il conflitto non solo nella vita famigliare e nelle relazioni

private, ma anche e soprattutto nelle piazze, nello spazio che fino allora

aveva risuonato di voci maschili e che divenne il teatro del femminismo

diffuso.

Nonostante la diversità dei linguaggi che derivavano dalle appartenenze

iniziali - più o meno vicine alla sinistra extraparlamentare, più o meno

legate al Partito radicale e alla lotta per il divorzio e per i diritti

liberali, più o meno sensibili alla cultura cattolica o ai movimenti

emancipazionisti della sinistra tradizionale - il movimento femminista

riusciva a far tesoro delle differenze e a creare una massa critica

visibile e autonoma "politicamente".

Usando il separatismo come uno strumento di aggregazione e senza entrare

nelle istituzioni, il movimento delle donne dal 1975 al 1977 condusse

"negoziati autorevoli" con la politica istituzionale e con il mondo dei

media.

Fu il punto più alto del movimento fatto di tanti piccoli collettivi,

diffuso capillarmente sul territorio, ma anche l'inizio delle divisioni.

Il 1977 è cruciale proprio per questo motivo. Alla manifestazione notturna

contro la violenza "Riprendiamoci la notte" nel novembre del 1976, a Roma,

erano comparse le donne dei gruppi dell'autonomia operaia, "casseuses"

ante litteram, a spaccare le vetrine di via Sistina.

Nel dicembre dello stesso anno, a Paestum, al terzo e ultimo convegno

femminista, si erano sentiti i primi scricchiolii nei conflitti tra Roma,

coinvolta nella politica, e Milano, con la sua rigorosa pratica

dell'inconscio.

Tuttavia fu

proprio nel corso del '77 che le differenze (a cui nel frattempo

era stata intitolata una rivista romana, gestita autonomamente e

solidarmente da diversi gruppi) esplosero.

Quando in maggio, a Roma, fu decisa l'adesione dei collettivi femministi

all'occupazione del Governo Vecchio, già avviata dall'Mld, vi aderirono

più di 70 gruppi.

Le numerose manifestazioni realizzate tra il '75 e il '76, oltre a

scuotere i Palazzi della politica istituzionale, avevano dunque coinvolto

un gran numero di donne.

C'era indubbiamente una "potenza" attrattiva in quelle manifestazioni

separatiste che si montavano in pochissimi giorni, anzi in poche ore, come

quella che facemmo all'Alberane nell'aprile del '77 quando Claudia Caputi,

già vittima di stupro da parte di un branco, fu di nuovo violentata.

Era una trappola

oscura che non capimmo e che in seguito produsse divisioni. Noi invece

lavoravamo per unire.

Stavamo ricucendo un nuovo legame anche con i collettivi del Salario al

lavoro domestico che in giugno avevano organizzato a Roma un Congresso

internazionale su "lavoro, sessualità, prostituzione".

Le manifestazioni erano preparate collegialmente, al punto che la vecchia

distinzione tra il gruppo marxista di via Pomponazzi e quello radicale di

via Pompeo Magno aveva perso senso e anche le sedi si erano avvicinate.

Nel 1977 molte di quelle di Pomponazzi avevano una sede a via Germanico, a

non più di 300 metri da via Pompeo Magno. Si lavorava spalla a spalla,

insieme per molta parte della settimana, ma stavamo bruciando i tempi di

riflessione. Alcuni collettivi si spaccavano sulla questione del lesbismo.

Verso la fine del 1977 il n. 4 di “Differenze”, redatto dal Pompeo Magno e

dedicato alla sessualità, aveva una intera sezione sul lesbismo.

Ma intorno

cresceva troppa violenza e le assemblee al Governo Vecchio diventavano

difficili.

A febbraio Lama era stato cacciato dall'università di Roma, a marzo a

Bologna durante gli scontri tra Comunione e liberazione e gli studenti la

polizia aveva ucciso Francesco Lorusso, a maggio era stata assassinata

“per errore” Giorgiana Masi.

Il centro di Roma era quasi sempre assediato dalla polizia e il terrorismo

diffuso lambiva frange di donne.

Si crearono nuove alleanze tra quelle che volevano un movimento femminista

autonomo e separatista. Eravamo forti e continuammo così fino alla

normalizzazione che seguì la morte di Moro e alla proposta di legge di

iniziativa popolare contro la violenza sessuale.

Poi quel movimento politico si perse in una miriade di associazioni.

Ancora oggi mi

chiedo se sia stata l'incapacità di gestire la nostra potenza o gli eventi

esterni a farci perdere l'occasione di cambiare per sempre la storia, però

è certo che allora vincemmo una vita nuova.

Questo scritto è stato

pubblicato in “70 gli anni in cui il futuro incominciò” n.8/1977.

10/06/2007 |