|

da

Liberazione del 12 Gennaio 2005

E SE IL PROBLEMA FOSSE …

di Bianca Pomeranzi

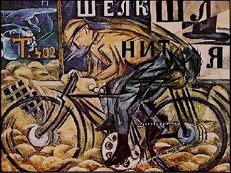

Natalia Goncharova

Sono particolarmente

interessata al dibattito sul femminismo che Liberazione sta, molto

intelligentemente, ospitando perché verte su temi a me molto cari: la

politicità del femminismo e il dialogo tra il femminismo definito

“storico” ( mi ricordo quando accadde che ci chiamarono così, alla fine

degli anni settanta, e molte di noi, me compresa, avevano meno di trenta

anni) e le nuove generazioni di donne che vivono una serie di possibilità

e contraddizioni diverse da quelle che noi abbiamo conosciuto e che ci

consentirono un potente slancio liberatorio.

Tutti gli interventi

mi sono sembrati interessanti, tuttavia gli articoli finora apparsi

toccano in modo trasversale, senza affrontarlo direttamente, uno dei punti

dolenti del femminismo contemporaneo: l’incapacità di incarnare il punto

di vista delle donne in un orizzonte politico complessivo. Su questo le

reazioni sono differenti: dalla domanda di Melandri sul silenzio delle

femministe, alla strenua difesa di Cirillo delle nuove generazioni. In

molti articoli, tranne forse che in quello di Paolozzi, c’è una implicita

accusa al femminismo di mancato ascolto e di mancata mediazione, da cui

deriverebbe l’afasia femminile. Anzi di più, sarebbero proprio le lobby

femministe a impedire il confronto e a togliere spazio alle nuove idee

delle donne.

A questo, che

considero un punto politico di grande importanza intendo obiettare, in

quanto ritengo che il problema sia mal posto poiché non tiene conto del

rapporto tra donne e “spazio pubblico” nella storia recente, sia in Italia

che nel mondo. Uso il termine “spazio pubblico” in una accezione che

comprende non solo le istituzioni della politica, ma anche i vari livelli

e le varie forme di scambio culturale e sociale tra attori pubblici e

privati, poiché a mio parere consente di articolare con maggior forza la

grande proposta “politica” del neo-femminismo.

Infatti l’avere

dichiarato che “il personale è politico” ha consentito a intere

generazioni di donne, non solo occidentali, non solo bianche, non solo

laiche, di avviare quel “salto di civiltà” necessario alla nuova

convivenza globale: ovvero a farsi soggetti e svelare la politicità del

dominio patriarcale.

In questo percorso di

soggettivizzazione il femminismo, iniziato quasi contemporaneamente e per

motivi diversi, nel Nord e nel Sud del mondo, ha incarnato per più di

dieci anni, dagli anni settanta agli anni ottanta, la vivezza e

l’intelligenza di un rinnovamento della “politica”, movendosi come

un’onda lunga di cui solo oggi è possibile capire la portata trasformativa.

Quel femminismo però

si scontrava con enormi difficoltà, prima fra tutte quella di far

dialogare donne “situate” in contesti differenti per classe, razza e

generazione. Da una parte infatti, quel “personale/ politico” così

forte, ma anche così “incarnato” nella materialità delle singole vite,

tendeva a disperdersi in molteplici battaglie, a volte anche in

contraddizione tra di loro. Dall’altra veniva risucchiato all’interno

della politica istituzionale. Questo è successo nel corso degli anni

novanta in Italia e nel mondo.

Questo deve a mio

parere essere tenuto in considerazione quando vogliamo rileggere la nostra

storia che è personale, quindi fatta di memorie, coscienze, relazioni, ma

anche politica. Su tutto questo c’è da anni un pensiero, non solo

eurocentrico, e un confronto tra femministe, su cui però è calato

il silenzio, forse perché è un pensiero scomodo per gli opposti

antagonismi patriarcali o forse perché “eccede” il livello della politica

tradizionale di destra e di sinistra. Eppure quel “punto di vista”, anzi

quella ricerca di un nuovo orizzonte di convivenza, potrebbe fornire una

chiave di interpretazione anche ai concitati eventi che si sono susseguiti

dopo la caduta del muro di Berlino, potrebbe interrogare le basi

stesse dell’equilibrio “geopolitico” mondiale, ovvero svelare come la

forza e la paura siano tutt’oggi il paradigma ordinatore della relazione

umana, da quella tra sessi a quella tra culture differenti o tra

differenti poteri sociali.

Tuttavia quel

personale/politico non è una teoria facile da declinare, soprattutto se la

politica istituzionale si irrigidisce su vecchie formule e se il partire

da sé, variamente coniugato, fa scattare la babele delle differenze. In

Italia, ad esempio, la sinistra, meglio le sinistre, hanno reagito in modo

ostile al femminismo, soprattutto negli anni novanta. La fine della prima

Repubblica ha interrotto lo schema di comunicazione che si era creato tra

movimento femminista e rappresentanza politica per circa venti anni.

Le idee del

femminismo sono state ascoltate solo fino a quando sono state

funzionali alla nuova classe dirigente di donne politiche in formazione,

poi maschi e femmine hanno pensato di potersi finalmente liberare del

fardello del femminismo (come di molti altri ismi) o, al più, di

utilizzarne l’appeal. Tutto ciò emerse con grande chiarezza dieci anni fa

durante la manifestazione a sostegno della legge sull’aborto del 3 Giugno

1995 “La prima parola e l’ultima”, quando un universo variegato di donne

dette vita a una manifestazione molto efficace, ma controversa.

Certamente in quell’occasione noi femministe facemmo l’errore di pensare

che le nostre pratiche, ormai vissute soprattutto in luoghi associativi e

ristretti, potessero tornare a manifestare al mondo una coscienza

femminile che in realtà non si percepiva più come tale.

Il femminismo

infatti, nel mondo e in Italia in particolare, ha un grande respiro e

necessita di tempi e spazi che spesso non coincidono con quelli della

politica istituzionale. Tuttavia le femministe italiane hanno certamente

fatto molti sforzi per trasformare la politica istituzionale e per

confrontarsi con le nuove generazioni. Non sono dunque d’accordo

sulla supposta autoreferenzialità del femminismo.

Nel corso degli

ultimi anni tutte le riviste e i giornali femministi ‘superstiti’ si sono

sempre interrogati sugli incroci tra la differenza sessuale e le

differenze generazionali, razziali e culturali. Eppure i media, che, non

solo in Italia, prendono in considerazione solo quelle donne che fanno

parte del movimento dei movimenti, sembrano non sapere che nel Forum

Sociale non ci sono solo le Arundati Roy, o le donne della Marcia

Mondiale, ma anche specifici appuntamenti delle femministe

trans-nazionali.

Anche quest’anno a

Porto Alegre, ad esempio, come l’anno scorso a Mumbai, ci sarà un

incontro con più di trecento di femministe “pensanti”.

Probabilmente, come è successo a Firenze nel 2002, anche loro saranno

relegate in luoghi e in orari di minore importanza, secondo una precisa

gerarchia voluta da chi organizza.

Le femministe dunque,

soprattutto quelle storiche, continuano a parlare e lavorare, ma i loro

sforzi, chissà perché, non sono considerati. Chi scrive, ad esempio, ha

organizzato per due anni alla Casa Internazionale delle donne di Roma una

serie di “dialoghi sulla globalizzazione” invitando donne di generazioni e

di pratiche politiche differenti, in gran parte legate al movimento

altermondialista. Gli inviti non sono stati tuttavia ricambiati. Sembra

dunque, per tornare al dibattito sul silenzio del femminismo, che le

“pratiche” femministe più originali, quelle che continuano la svolta

epistemologica della soggettività femminile, seppure essenziale per la

politica contemporanea, siano ancora troppo scomode.

Quindi vale forse la

pena di chiedersi e di chiedere se non è tanto l’autoreferenzialità a

costituire il problema, quanto piuttosto la mancanza di un sistema di

mediazione “politica”, interrotto da più di dieci anni . Se così fosse,

allora non è solo un problema tra femministe di varie generazioni, ma tra

femministe e politici e politiche delle istituzioni e dei movimenti.

|