Una

violazione taciuta della sacralità femminile

di Piera Serra

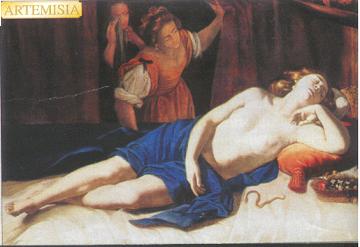

Artemisia

Gentileschi

Un paio d'anni

fa mi chiese aiuto una signora sulla sessantina, ansiosa e depressa in

seguito a una crisi coniugale innescata dalla scoperta di una grave malattia

del marito. Alla terza seduta mi volle rivelare un fatto di trent'anni

prima che "ancora le pesava": era rimasta incinta, desiderava

portare avanti la gravidanza, ma c'erano già due figlie e pochi

mezzi. "Mio marito mi chiese di abortire. All'inizio gli dissi

di no. Gli dissi che non volevo finire in balia di quelle mammane, avevo

paura. Poi, lui si informò da suo fratello, seppe di una clinica

dove si poteva fare tutto con medici e infermieri. Allora, accettai. Soffrii

molto, anche perché sono cattolica… No, non sono pentita.

Lui aveva ragione: non eravamo nelle condizioni di fare un altro figlio.

… Io ogni tanto me lo vedo, quel figlio, come se ci fosse. A volte

quando guardo le mie figlie penso a lui. Anche ieri ho detto a mio marito:

'Adesso avrebbe trent'anni'".

Avevo già ricevuto decine di testimonianze di sofferenze così

profonde associate all'interruzione di una gravidanza. Questa storia,

tuttavia, mi offrì un tassello fino allora mancante. Capii perché

al referendum si ebbe una vittoria così schiacciante pro-aborto

(quasi il 70%): le femministe avevano denunciato le atrocità sui

tavoli da cucina e gli uomini, oltre a provare pietà, avevano anche

capito che le donne si sentivano ormai in diritto di rifiutarsi di abortire,

date quelle condizioni.

Mi arrovello sulla questione dell'aborto da quando, nei cortei per l'abolizione

delle norme del codice Rocco, non sapevo dove mettermi.

Poi, giovanissima psicologa di uno dei primi consultori, fui testimone

del trauma subito dalla ginecologa alle prime esperienze e della ingenua

violenza di un'assistente sociale che rincorreva le donne titubanti per

convincerle, certa di offrire loro una liberazione.

In seguito, diventando prima psicoanalista e poi psicoterapeuta (questo

è il mio percorso, anche se può apparire un po' eccentrico),

iniziai a ricevere testimonianze dalle clienti. Non perché un'interruzione

di gravidanza possa produrre una psicopatologia - questo è acclarato:

lo conferma la letteratura specialistica - ma perché nella storia

di una ragazza o di una donna che chiede un aiuto psicologico non è

infrequente un'interruzione di gravidanza compiuta su iniziativa di altri

e vissuta come rinuncia. Basti, per fare un esempio, il caso delle donne

sottoposte a violenze fisiche da parte del partner: ho scoperto che l'aborto

può essere una forma di maltrattamento fisico, forse la più

tragica. Avviene così: l'uomo, dopo un concepimento desiderato

anche dalla donna in un momento "positivo" della relazione,

cambia atteggiamento: le fa mancare ogni sostegno, riprende i maltrattamenti,

facendo sì che ella si convinca a interrompere la gravidanza; dopodiché

inizia a lamentarsi per il "figlio" mancato talvolta rivelando

l'aborto a parenti e amici della donna. E' un copione che ho constatato

ripetersi in molti casi.

E' dal '90, con una denuncia della violazione del diritto di non abortire

su Reti, che porto queste esperienze al di fuori del segreto della stanza

di psicoterapia, ovunque mi sia concesso uno spazio per parlarne. Voce

isolata. Sordità dalle donne. Del resto, la mia non è certo

la prima denuncia in tal senso.

Il maschiocentrismo - chiamiamolo così, per isolare, dalla complessità

delle zavorre sul capo delle donne, la costrizione di carattere cognitivo

- fa sì che la legge sull'interruzione di gravidanza sia interpretata

dai ragazzi e dagli uomini come un diritto anche proprio, oltre che della

donna: l'idea che la donna in gravidanza debba assecondare la richiesta

del partner se questi ha ragione di non volere un figlio è, tragicamente,

un'idea ampiamente condivisa. E non solo tra gli uomini. E' qui che gioca

il suo peso maligno contro le donne la medicalizzazione banalizzante dell'interruzione

di gravidanza, che non è, beninteso, l'assistenza medica - da tutte

benedetta - ma la negazione delle implicazioni soggettive e dei vissuti

associati all'aborto, la sua riduzione un a un banale intervento chirurgico

al quale la donna deve avere la compiacenza di sottoporsi. L'interruzione

di gravidanza, invece, nel caso in cui la donna si sia prefigurata l'evoluzione

del concepito come figlio, è equiparabile a un'amputazione.

Non è che le donne non sappiano di avere il diritto di non abortire:

il punto è che una donna in gravidanza tende a deprimersi tanto

più se non è sostenuta moralmente (lo dimostrano gli studi

di neuropsicologia e le statistiche, al di là del mio parere sul

perché, che qui non importa): una donna depressa più probabilmente

perde autostima e potere. Allora, basta che si ritrovi sola nel desiderio

di un bambino perché possa decidere di rinunciare. E, in questo

contesto culturale, il colloquio clinico pre-aborto finisce per ridursi

a un rituale utile solo a emendare le responsabilità di tutti lasciando

il dito puntato sulla donna.

Se è certamente più frequente il caso in cui nell'interrompere

una gravidanza la sensazione di sollievo prevalga sulla sensazione di

rinuncia (come confermano i dati della letteratura psicologica), il fatto

che qualcuno - partner, madre, padre, fratello…- possa impunemente

permettersi di suggerire a una donna di interrompere la sua gravidanza

è una realtà che fa parte della condizione femminile e segna

la storia delle donne, realtà che il femminismo, con persistente

ottusità, ignora. Il processo di scelta di una donna sulla maternità

è un momento di estrema vulnerabilità. Se si ha presente

questo, di fronte a una donna in gravidanza ci si mobilita - donne e uomini

- per comunicarle il senso di rispetto per la sua sacralità, per

esprimerle sorellanza e fratellanza e, ovviamente, non ci si azzarda a

dirle che cosa dovrebbe scegliere.

Bologna,

18 marzo 2005