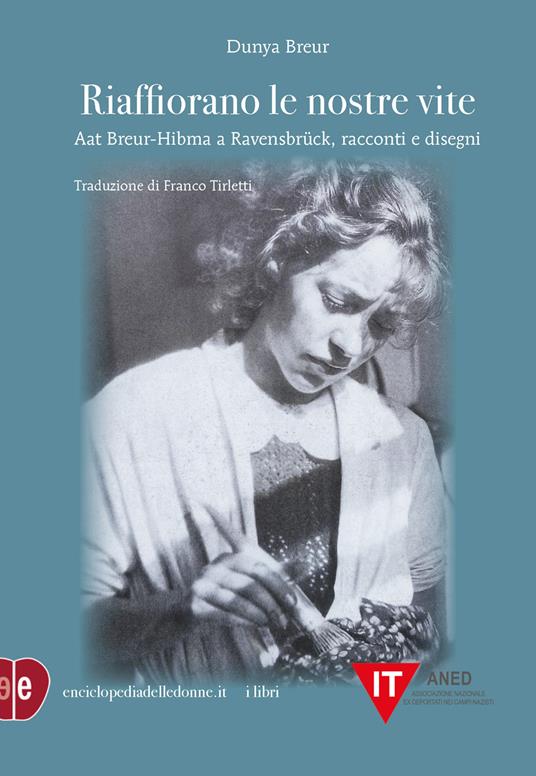

Dunya Breur, Riaffiorano le nostre vite

Aat Breur-Hibma a Ravensbrück, racconti e disegni

di Valeria Fieramonte

Pochissimi conoscono la storia di questo campo di concentramento, il silenzio e l’oblio sono stati quasi totali, specie in Italia. Eppure è stato il campo di concentramento dove venivano portate le donne: esclusivamente rivolto alle sfortunate che venivano catturate dai nazisti nei loro costanti rastrellamenti.

Posto all’estremo Nord della Germania, all’entrata si poteva leggere non il noto e beffardo ‘Il lavoro rende liberi’, ma il più diretto e atroce ‘Qui spezzeremo la tua volontà’. I camini delle camere a gas, nel costante puzzo di carne e capelli bruciati, erano posti proprio all’entrata.

Di qui sono passate più di 132mila donne, ma questa è solo la cifra ufficiale riconosciuta: i nazisti hanno trascorso gli ultimi mesi prima della sconfitta finale a bruciare tutti i documenti, ed è facile dedurre che erano molte di più. Arresto e deportazione spesso distruggevano intere famiglie, e i pochi sopravvissuti a volte non trovavano più nessuno.

Vi furono portati anche oltre mille bambini, quasi tutti passati per il camino. Ma le donne catturate erano in prevalenza giovani, e dunque nel campo nascevano in media circa 4 o 5 bambini al giorno.

In un primo tempo i nazisti avevano dato l’ordine di ucciderli subito, ma in seguito decisero di no: si erano infatti accorti che morivano entro pochi giorni lo stesso, per il freddo, la fame e l’impossibilità delle madri di accudirli a causa del lavoro coatto.

Gli appelli per il lavoro venivano fatti attorno alle 4 di mattina. Duravano ore, nel corso delle quali le detenute, vestite di stracci e pezzi di cartone rimediato alla meglio, erano costrette a stare in piedi al freddo con qualsiasi tempo. Nel giro di pochi giorni si ammalavano dunque quasi tutte, di bronchite, di polmonite e di tisi.

Ora un libro molto accurato, edito dall’enciclopedia delle donne e corredato dei bellissimi disegni fatti dalla madre dell’autrice, ne racconta la storia.

E’ stato scritto da Dunya, la figlia di Aat Breur, artista dei tempi estremi e partigiana: all’epoca la piccola, nata nel 1942, aveva pochi mesi e si salvò perché le guardie del carcere dove all’inizio fu rinchiusa la madre, le permisero di avvisare i nonni che vennero a prenderla al portone del carcere di Utrecht prima della partenza di Aat per il campo.

Lei e il marito erano membri della resistenza olandese, e il padre fu fucilato nel 1943, poco dopo la cattura, Aat invece venne ‘allontanata’, termine con il quale si intendeva appunto l’invio nel campo, dopo un periodo di carcerazione.

Aat era olandese, dunque, secondo i tedeschi, ariana, ma lo stesso era nelle baracche ‘Notte e nebbia’ quelle destinate alle detenute che dovevano sparire nel nulla senza lasciare traccia di sé, secondo il programma dei carnefici, che intendevano tenere ben nascoste le prove dello sterminio.

Una sorte ancora peggiore spettava alle ebree, alle russe, alle donne dell’Europa orientale e alle zingare, tutte considerate di una razza inferiore e in pratica destinate molto presto alle camere a gas.

35mila internate erano polacche, che in certi periodi costituirono circa un quarto della popolazione del campo. Fu soprattutto tra di loro, selezionate come cavie tra le più giovani e sane, che il medico personale di Heinrich Himmler, per di più anche presidente della Croce Rossa tedesca, fece alcuni atroci esperimenti medici.

C’erano anche molte prigioniere russe, arrivate nel febbraio del 1943: tante erano civili ma c’era anche un gran numero di soldatesse dell’Armata Rossa, che protestarono perché volevano essere trattate come prigioniere di guerra, secondo la Convenzione di Ginevra, e per questo furono giustiziate. Avevano rifiutato di lavorare nelle fabbriche di munizioni, e di cucire la lettera R sui vestiti per indicare la nazionalità, e avevano accettato solo le lettere SU (SovietUnion, Unione Sovietica). Il rifiuto di lavorare nelle fabbriche di munizioni fu punito in modo raccapricciante. Le russe si distinguevano oltre che per la loro disciplina come gruppo, anche per forza fisica e resistenza al freddo. Una di loro, la dottoressa Antonina Nikiforova, anatomopatologa, dovette eseguire autopsie e rimuovere organi cui erano interessati i medici delle SS. Nel campo i suoi capelli divennero completamente grigi. Dopo la guerra ha scritto le sue esperienze in un libro dal titolo ‘Dit mag zich niet herhalen!’ (Questo non può ripetersi!), tradotto anche in francese (Plus Jamais!)

Nel campo c’erano anche molte prigioniere cecoslovacche, tante provenienti da Lidice, un villaggio sterminato e raso al suolo in seguito all’attentato a un ufficiale tedesco di alto rango. Accadde il 10 giugno del 1942. Tra le tante donne ceche che morirono a Ravensbruck c’era anche Milena Jesenskà, che fu la fidanzata dello scrittore Franz Kafka durante gli ultimi anni della sua vita. Era una giornalista intelligente e famosa, che aveva pubblicato molto su riviste prestigiose. Riuscì a salvare la vita di parecchie compagne di prigionia gravemente malate falsificando gli esami medici, perché lavorava negli uffici amministrativi. Morì lei stessa di malattia nel maggio del 1944.

Dopo tedesche, polacche e russe, erano le francesi il gruppo più numeroso del campo (più di 10mila). Provenivano da tutti i ceti sociali, dai gruppi della resistenza o arrestate come ostaggi e parenti di qualche membro della resistenza. Molte erano ebree. C’era più unità tra le francesi che tra le altre e insieme cantavano la Marsigliese ogni 14 luglio, sottovoce e appartate. C’erano anche alcune donne implicate in Die Rote Kapelle (L’orchestra rossa), rete di spionaggio guidata da un polacco che da Bruxelles, Parigi, Lione, Marsiglia e Berlino trasmetteva a Mosca messaggi di rilevanza militare. Finirono nel campo anche alcune paracadutiste francesi, tutte giustiziate tramite fucilazione. In Francia sono stati pubblicati più libri su Ravensbruck che in qualsiasi altro paese.

Il campo fu liberato dall’Armata Rossa nel maggio del '45. Ecco come ne parla Aat Breur, che infine si salvò anche se dovette trascorrere molti anni in sanatorio: ‘Improvvisamente nel campo c’era un russo a cavallo. Era uno spettacolo surreale. Una delle ragazze russe gli andò incontro e apprese che le truppe si stavano avvicinando. Non potevamo davvero crederci. In realtà non eravamo più in grado di credere a nulla che fosse buono e piacevole. Ma poco dopo dei mezzi pesanti entrarono rombando nel campo. Carri armati russi! Era quasi da non crederci, mi viene ancora da piangere.’

I tedeschi fuggendo non avevano fatto a tempo a minare il campo per farlo esplodere. Dopo la liberazione fu proprio la dottoressa Antonina Nikiforova a prendere la guida del campo. C’era sempre un'enorme quantità di lavoro da fare. Molte prigioniere arrivarono quasi a credere che Antonina fosse una maga, perché trovava il modo di occuparsi personalmente di una moltitudine di piccole cose che rendevano la vita degli altri più sopportabile…Delle 132mila prigioniere ufficiali, provenienti da 23 paesi diversi, 92mila morirono di fame e malattie e 32mila nelle camere a gas. Tuttavia, come si capisce dai racconti delle sopravvissute, i nazisti non erano riusciti a spezzare la loro volontà.

Dunya Breur – Riaffiorano le nostre vite - traduzione di Franco Tirletti,

Enciclopedia delle donne.it, pp.415, 23 euro.