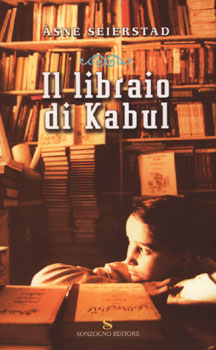

"Il libraio di Kabul"

di Agnese Seranis

L'Afganistan

non è più, per nessuna di noi, un paese che difficilmente

collochiamo geograficamente. La guerra, che è seguita all'11

settembre 2001, è stata l'evento a causa del quale i telegiornali

si sono riempiti di sue immagini: i suoi paesaggi, i suoi abitanti. E

qualche regista ha colto nuovi temi e ispirazione per girare un film da

offrire ai nostri occhi curiosi.

L'Afganistan...una terra senza colori perchè mancano gli alberi,

i fiori. E, poi, le case di fango, le strade dei poveri casolari:

polverose e piene di buche. Le percorrono uomini dall'aspetto rozzo, con

i volti consumati dalla ruvidezza del clima ed un sorriso sdentato tra

la barba scura. Ma quelle stesse strade sono percorse anche da ampi mantelli,

neri o colorati, che si spostano veloci, qua e là, come chi non

può attardarsi.

Quel mondo ci è venuto incontro un po' misterioso, un po' altro

mentre tranquillamente sedevamo al tavolo della cena o nella comoda oscurità

di un cinema; una realtà di cui ci sono arrivate, tuttavia, solo

delle tracce, frammentate e non del tutto comprensibili.

" Il libraio di Kabul " ci apre, invece, la porta di una

casa, ci fa penetrare nell'intimità di una famiglia afgana;

una famiglia reale, non immaginata da uno scrittore che ha ricostruito

ciò che deve essere ricostruito da segni rubati. No, Asne Seierstad,

l'autrice - una giornalista norvegese - ha vissuto per un lungo anno nella

famiglia di quel libraio, condividendo giorno dopo giorno la quotidianità

della sua famiglia per poterne scrivere. Il libro ti prende subito; e

quanto mai imperdibile è l'occasione di poter, attraverso gli occhi

e le orecchie dell'autrice, vedere e udire ciò che lei ha visto

e udito!

La

famiglia del libraio di Kabul è una famiglia, diremmo noi, appartenente

alla classe della media borghesia afgana. Il libraio è stato

un ingegnere prima di dedicarsi totalmente alla raccolta e alla vendita

di libri, per preservare qualcosa della cultura afgana, anche a rischio

della propria vita. Quasi tutti i componenti della famiglia, inoltre,

sono in grado di comunicare in inglese con l'autrice. Dunque, una famiglia

i cui membri posseggono una certa scolarità e, sembrerebbe, una

certa apertura alle sollecitazioni della cultura occidentale.

Chiuso il libro, dopo una lettura ininterrotta di due giorni, resto sul

balcone a guardare il cielo nel crepuscolo. Qualcosa mi ha disturbato

ma non riesco subito a metterlo a fuoco.

Pian

piano la luminosità dell'aria si attenua, imbrunisce e l'universo

afgano, in cui sono rimasta immersa per due giorni, mi si ripropone

nella sua duplicità. Nella famiglia allargata del libraio la trama

di relazioni maschili e femminili non si intrecciano né si confrontano;

esistono, invece, due universi distinti, uno maschile e uno femminile,

che non comunicano mai se non rispondendo a una gerarchia, stabilita da

una civiltà radicata in una cultura che pone le donne al gradino

più basso.

L'autrice

in questa duplice realtà è - come lei stessa si autodefinisce

- l'ermafrodito, l'alieno a cui è concesso di irrompere nell'uno

e nell'altro universo. E lei osserva, annota, scrive e trascrive con l'occhio

distaccato del cronista - terza parte. L'universo femminile che ci

offre è abitato da esseri umani che sembrano inchiodati a un destino

che non solo non viene messo in discussione ma che sembra quasi possedere

un carattere di immutabilità, assicurata dalla trasmissione, da

madre in figlia, dei valori della tradizione. E la legge, scritta

o non scritta, che governa quel destino femminile viene rispettata sino

alle estreme conseguenze. E prima di tutto dalle donne.

Le figlie, belle giovani e laboriose, sono preziosa merce di scambio per

matrimoni contrattati al miglior offerente; quanto se ne potrà

ricavare servirà per gli studi dei figli. Le figlie, se brutte,

vengono, invece, date, in seconda scelta, a uomini vedovi e carichi di

prole. Le rare figlie ribelli sono punite severamente e la punizione può

tradursi anche nella perdita della vita, consenziente la stessa madre.

Ma nelle donne della famiglia del libraio non si coglie che qualche alito

di ribellione, subito soffocato. Le donne sembrano più incline

a rinunciare, a nascondere, dietro la grata del loro burqa, non soltanto

il volto ma anche i loro desideri d'amore e di libertà.

Sembra un mondo senza speranza. E l'autrice non cita un solo episodio

in cui, bevendo il tè, qualcuna abbia chiesto del suo mondo, in

cui lei sia riuscita, almeno nelle ragazze più giovani e intelligenti,

a suscitare il più piccolo desiderio di cambiamento, una qualche

curiosità. Com' è stato possibile ?, mi sono chiesta. Il

libraio di Kabul mi è parso, allora, come la trascrizione di una

lunga seduta osservativa, come quelle che fanno certi psicologi quando

studiano il comportamento dei topi o delle scimmie. Quella trascrizione

così puntuale, asciutta di ciò che l'autrice ha visto e

documentato m'è parsa il risultato di un'esperienza infeconda.

Nel giugno del 2001 un incontro a Torino con alcune donne Afgane, appartenenti

all'associazione Rawa (Revolutionary Association of the Women of Afganistan),

m'aveva fatto sentire quel mondo non così estraneo, non così

lontano; quelle donne sembravano avere i miei stessi desideri di libertà,

sembravano animate da una profonda tensione di riscatto da una storia

di oppressione percepita, ormai, come intollerabile; quelle donne stavano

conducendo le nostre stesse battaglie - di noi donne dell'occidente -

per ottenere un totale riconoscimento di sé-soggetti.

Le due rappresentazione dell'universo femminile afgano confliggevano,

dunque, ed erano, una dall'altra, distanti anniluce. Ciò mi procurava

una profonda inquietudine.

Nei

quotidiani di oggi leggo l'articolo su alcune ragazze di Parigi le quali

non vogliono andare a scuola senza lo hejab islamico (il velo) e persistono

nel loro comportamento sino a farsi espellere. A fronte di ciò,

a Torino, al World Political Forum, che si tiene in questi giorni,

la signora Fatima, membro del governo afgano, appare vestita come

una qualsiasi di noi, senza velo sui capelli, e discute di istruzione

ed emancipazione delle donne del suo paese. E non posso tralasciare di

ricordare, per associazione, la signora Shirin

Ebadi, sebbene non afgana, Nobel per la pace per il 2003, che

conduce da anni le sue battaglie per una società laica in Iran.

L'universo femminile mussulmano mi appare, così, segnato da contrasti

e coloriture diverse (la nostra stessa storia non è dissimile,tuttavia

!). Ma come interagire con esso?, mi chiedo. Noi, donne dei paesi industrializzati

con la nostra acquisita emancipazione ( seppure imperfetta) possiamo comunicare

con le donne che indossano il burqa/il velo sì da incrinare quell'abito

mentale che da tanto tempo le soffoca? Possiamo tout court esportare l'immagine/identità

femminile che, in qualche modo, qui, in occidente, ci andiamo costruendo?

Il libro, scritto da Asne Seierstad, mi sembra negare questa possibilità,

nell'immediato.

Uno spunto di riflessione, invece, me l'hanno suggerito, implicitamente,

le interviste, ascoltate nel corso della trasmissione Mediterraneo

di Rai3, a donne universitarie o laureate della Turchia - un paese che

si autodefinisce laico - che hanno scelto di portare il velo, sebbene

vi sia una legge che lo vieti, pena l'esclusione dall'università

o dal lavoro. Il messaggio che io vi leggo, in questa scelta, è,

certamente, la richiesta di un diritto alla libertà individuale.

Ma, io credo che, soprattutto, venga rivendicato un diritto più

vasto: il diritto di ogni cultura a tracciarsi il proprio percorso nel

tempo, affinché il cambiamento sia il frutto di una propria elaborazione

e non un'imposizione, talvolta violenta, dall'esterno. E, dunque, anche

il percorso dell'emancipazione femminile. Il movimento delle suffragiste

nell'ottocento e il movimento femminista degli anni '60 sono nati dall'interno

del proprio universo culturale-sociale, da uno scatto di coscienza che

poi si è diffuso spontaneamente per una qualche, forse latente,

attesa di affrancamento dalla soggezione maschile.

Non ci resta, dunque, che attendere che sia la loro stessa mano a liberare

i propri capelli.

Asne Seierstad a poco più di trent'anni, è forse la più giovane e apprezzata corrispondente di guerra d'Europa: per i suoi reportage dal Kosovo, dalla Cecenia e dall'Afghanistan ha ricevuto moltissimi riconoscimenti nazionali e internazionali, fra i quali il premio come migliore giornalista televisiva norvegese nel 1999, quello come migliore scrittrice del 2000 per il mensile Elle e il prestigioso Free Speech Award nel 2002 come migliore reporter di guerra. Pare che abbia venduto, in tutto il mondo, circa 23 milioni di copie del suo libro. Mi piacerebbe tanto pensare che abbia donato una parte, anche minima, dei suoi guadagni a una delle organizzazioni afgane che cercano di promuovere l'istruzione delle donne di quel paese.

Torino, 25/10/2003

Asne Seierstad

Il libraio di Kabul

Sonzogno editore, 2003