|

|

|

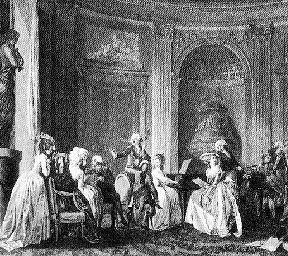

“Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento” Il titolo definisce in modo preciso il convegno che si è svolto a Milano dal 23 al 25 gennaio, organizzato dall’Università degli Studi in collaborazione con il Comune di Milano. Questo evento è intervenuto a gettare nuova luce sui salotti, una realtà variegata e poco o malamente nota al vasto pubblico, che per lo più li colloca in una dimensione frivola, “salottiera” appunto. I più informati, che ne conoscono la valenza culturale, fanno riferimento di solito alla situazione francese. Merito del convegno è stato il documentare, invece, l’assai meno nota dimensione italiana. I numerosi interventi che si sono susseguiti nelle dense giornate milanesi hanno fornito un quadro articolato, ricco della fitta rete di salotti che attraverso più di due secoli si è estesa in diverse città italiane: non solo le capitali come Roma, Napoli o Torino, ma anche città considerate minori, come Bologna, ad esempio, che rivelano tutta la loro vivacità culturale in questa prospettiva d’indagine.

Il salotto è stato luogo di incontro e comunicazione informale, sia che vi si leggessero le opere delle poetesse del Cinquecento o, molto più tardi, si discutessero le prospettive politiche risorgimentali. Un luogo difficile quindi da indagare e facile da dimenticare, anche per il fatto di essere sempre gestito da una donna e di collocarsi pertanto un po’ a lato della cultura e della politica ufficiali. Ma proprio questa dimensione garantiva dinamicità e vivezza del fenomeno che rappresenta una non comune “forma di socialità culturale a leadership femminile” (Maria Pia Donato). In questi ambiti si sviluppavano sovente delle idee poco ortodosse, di frontiera, che sfociavano anche in forme associative difficilmente catalogabili e impegnate nel sociale, come quei salotti romani di fine Ottocento gestiti da appartenenti alla “Unione per il bene” di cui ha parlato Roberta Fossati.

Particolarmente efficaci per lo studio di questa fluida forma di aggregazione risultano degli strumenti insoliti dell’indagine storica, come i libri delle spese acutamente indagati da Renata Ago per famiglie della grande nobiltà romana o le carte degli ambasciatori studiate da Andrea Merlotti per la realtà torinese. Degno

di nota il fatto che non solo delle storiche ma anche molti studiosi

si siano occupati di questo fenomeno a netta prevalenza femminile,

con uno sguardo che non è parso paternalista, segno di un superamento

degli steccati di genere nella ricerca storica?

|