Donne di scienza dall' antichità ai giorni nostri

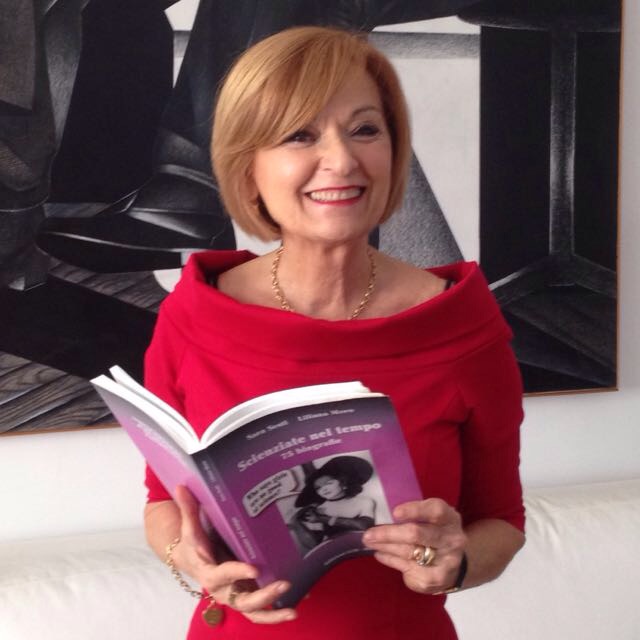

di Sara Sesti

Le

donne e la scienza hanno proceduto nel passato su cammini distanti di

cui per lungo tempo la storia ha ritardato l'incontro. Due dati sono

sufficienti a dar conto di questa difficoltà: le

scienziate insignite

del premio Nobel fino al 2023 sono solo 28, (economiste comprese) e il numero di donne

cui vengono affidati ruoli di rilievo nella ricerca e nelle istituzioni

è ancora molto esiguo, malgrado da anni gli istituti scientifici

delle università siano frequentati soprattutto da ragazze nonostante

la popolazione femminile con titolo di studio superiore abbia toccato

nel nostro secolo percentuali sempre più alte. E' lecito chiedersi i motivi di queste disparità che non dipendono dal fatto che le donne siano meno dotate dei colleghi, ma perché il talento può emergere solo a parità di condizioni: una situazione ch nel passato, non si è verificata e che stenta a realizzarsi anche oggi.

Il 2009 è stato un anno record per la storia del Premio Nobel, istituito nel 1901. Non era mai successo prima che nello stesso anno cinque donne ricevessero il prestigioso premio: quattro per le scienze e uno per la letteratura. Le ricercatrici Elizabeth Blackburn e Carol Greider, sono state premiate insieme per la medicina e Ada Yonath per la chimica. Un record che si aggiunge ad un'altra novità: per la prima volta da quando è nato il Nobel per l'economia, il riconoscimento è stato assegnato ad una donna, la statunitense Elinor Awan - Ostrom. Nel 2019 è arrivato il secondo Nobel per l'economia, ricevuto da Esther Duflo e nel 2023 a Claudia Colin. Anne L'Huiller ha ricevuto il quarto Nobel per la fisica nel 2023; Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier nel 2020 e Carolyn Bertozzi nel 2022 hanno portato a otto il numero delle premiate per la Chimica, Mary Brukow a 14 il numero delle Nobel per la Medicina nel 2025.

.

Come

spiegare i motivi della scarsa presenza femminile nella storia della

scienza, le defezioni che si verificano alla fine della carriera scolastica

o gli steccati nelle discipline “eccellenti”? Per rispondere

a queste domande mi rifarò agli esiti di una indagine del Centro

Eleusi – Pristem dell'Università Bocconi di Milano avviata

nel 1997, che io stessa ho coordinato e che ha già prodotto due

momenti di sintesi: la mostra itinerante “Scienziate d'Occidente.

Due secoli di storia” sulla presenza delle donne nelle

cosiddette “discipline dure” a partire dalla seconda metà dell'Ottocento

e il libro “Scienziate nel tempo" che, nelle sue successive edizioni, ha ampliato la ricerca.

Obiettivi

della ricerca

Un biettivo della ricerca è stato quello di dare visibilità

alle scienziate, di mostrarne i visi e l'aspetto fisico per strapparle

dall'anonimato. Sono state privilegiate studiose le cui opere e scelte

di vita sono sembrate particolarmente indicative di un modo di stare

nella scienza - da Teano di Crotone, moglie di Pitagora, matematica

e filosofa del VI secolo a.C., fino a Vandana Shiva,

fisica indiana che ha fondato un movimento contro le manipolazioni genetiche

- o che sono state significative per la storia delle donne più

in generale come la fisica serba Mileva Maric,

che visse una vita difficile all'ombra del marito Albert Einstein o

l'avventurosa Maria Sibylla Merian, pittrice

ed entomologa tedesca vissuta nel Seicento, che all'età di 52

anni, lasciato un noioso marito, partì per la Guiana Olandese

con le figlie per completare le sue ricerche sulle metamorfosi degli

insetti.

Alcuni risultati

Sono soprattutto le vicende delle scienziate vissute fino all'Ottocento,

quando alle donne era negata un'istruzione adeguata, quelle che rivelano

alcune costanti rispetto al ruolo che la società ha avuto nei

loro confronti. Nelle biografie delle donne che si sono affermate si

nota la presenza di una figura maschile molto importante, un marito,

un tutore, un padre o un fratello accanto ad una fanciulla particolarmente

dotata.

Le coppie più famose sono quelle formate dalla matematica Ipazia e dal padre Teone, dall'astronoma

Caroline Herchel e dal fratello William o dai coniugi Lavoisier, fondatori

della chimica moderna.

Un'altra costante è l'attenzione molto viva per le poche donne

che si imponevano in virtù delle proprie capacità e quella

altrettanto sollecita ad impedire che il fenomeno si estendesse, escludendole

per esempio dalle università e dalle accademie. La matematica

Maria Gaetana Agnesi, bambina prodigio vissuta nel Settecento, dall'età

di 9 anni veniva esibita dal padre nella casa milanese, alla presenza

di intellettuali locali o di passaggio e si confrontava con loro su

temi filosofici e matematici, rispondendo a ciascuno nella sua lingua

- ne parlava sei – ma doveva studiare con istitutori privati.

Si osserva infine la caduta a picco della memoria storica riguardo alle

donne di scienza e al loro operato, un fenomeno favorito dal fatto che

quasi sempre, per essere prese in considerazione, dovevano pubblicare

col nome dei mariti o con uno pseudonimo maschile e perciò, spesso

le loro opere venivano attribuite ai maestri. Sophie Germain nell'Ottocento

si firmava " Monsieur Le Blanc" per poter comunicare con la comunità

dei matematici. Paradossale è la vicenda di Trotula

de Ruggiero, medico medievale della rinomata Scuola delle Mulieres Salernitanae.

Nonostante firmasse le sue opere col proprio nome, nelle trascrizioni

successive questo diventò "Trottus" forse perchè qualche zelante copista ritenne impossibile che una donna avesse delle competenze in campo medico.

L'apertura delle università

E' stata l'apertura delle università alle donne, avvenuta

per la prima volta nel 1867 all'Ecole Politecnique di Zurigo e in seguito negli atenei degli altri Paesi

europei, a segnare una svolta, indicando il momento in cui il contributo

femminile alla ricerca scientifica ha potuto estendersi in tutte le

direzioni. Prima di allora solo le Università italiane avevano

insignito di un titolo accademico, ma in via eccezionale, alcune donne

ritenute speciali come la nobile veneziana Elena Cornaro Piscopia che

fu la prima al mondo ad ottenere una laurea, attribuitale dall'Università

di Padova, in filosofia, nel 1678.

Caratteristiche comuni alle donne di scienza

Dalle storie delle scienziate non emergono invece costanti importanti

riguardo alle loro capacità personali o al loro modo di essere.

Non si ritrova uno stereotipo di scienziata, tantomeno quello

tramandato dalla letteratura romantica di una donna poco femminile,

troppo di testa e quindi poco di cuore, a volte stravagante e magari

un po' ridicola. Le caratteristiche comuni mi sembrano di altra

natura: da sempre le donne si sono riservate il campo della divulgazione

(vera maestra è Margherita Hack)

e più recentemente tale vocazione si esprime affiancando all'attività

di ricerca quella didattica.

Altre costanti sono state la pazienza e la tenacia nel condurre a termine

ricerche che, soprattutto prima dell'invenzione del calcolatore, richiedevano

lunghissimi tempi in calcoli precisi e laboriosi, oppure in tecniche

estenuanti e faticose, come ad esempio i lavori delle équipes

di solo donne che infaticabilmente e per decenni hanno lavorato ai due

più importanti cataloghi stellari dell'Ottocento: il catalogo

fotografico La Carte du Ciel e quello Fotometrico di Harvard.

Un'altra costante ancora è stata la straordinaria sapienza nell'operatività

pratica, che spesso si è tradotta nella vera e propria invenzione

e costruzione di nuovi strumenti dal bagnomaria di Maria l'Ebrea la

più importante alchimista dell'antichità, fino alle apparecchiature

accurate della fisica nucleare Chien-Shiung

Wu, una delle ottantatre scienziate che hanno partecipato negli

anni Quaranta al Progetto Manhattan, il Programma segreto di Enrico Fermi per la costruzione della bomba atomica.

Le "grandi" della scienza

Le prerogative citate sopra: pazienza, tenacia, operatività

pratica, hanno una valenza ambigua e sembrano riduttive in quanto richiamano

qualità domestiche da sempre attribuite al femminile.

Però fanno risaltare, per contrasto, la genialità e il

ruolo eminente che alcune scienziate hanno ricoperto in diversi settori.

Basti ricordare Emmy Noether fondatrice dell'Algebra moderna, Sonja

Kovalevskaja prima donna docente in una università, Rosalind

Franklin che ha trovato le prove sperimentali della struttura a

doppia elica del DNA, Lise Meitner che

per prima ha interpretato correttamente il fenomeno della fissione nucleare

o la Nobel Barbara McClintock che con le

sue ricerche ha rivoluzionato la genetica classica lavorando con un

metodo definito da Evelyn Kox Keller “sintonia con l'organismo”, un modo di procedere molto diverso dal

classico paradigma dell'oggettività scientifica.

Le pioniere

Le donne di scienza furono spesso presenti da pioniere in settori

nuovi o di frontiera della ricerca: la fondatrice dell'ecologia fu Ellen

Swallow nel 1870, ma il settore fu classificato allora come economia

domestica; la matematica Ada Byron, figlia

del famoso poeta, nell'Ottocento anticipò i principi organizzativi

del calcolo automatico moderno, le basi dell'informatica. Quando però

il nuovo campo si consolida, arrivano le istituzioni, il potere e i

soldi, le ricercatrici ne vengono estromesse o addirittura se ne auto-emarginano.

Come interpretare questa scelta negativa? E' dovuta alla scarsa attitudine

delle donne alla competizione? ad una non accettazione dei modi del

lavoro maschile? o al fatto che sono ancora molto penalizzate dal diverso

carico nella divisione del lavoro familiare?

Le questioni aperte

Non sono solo queste le domande ancora aperte sul rapporto delle donne

con la scienza. Alcune questioni ci sembrano irrisolte e crediamo importante

proporle alla discussione, in relazione alle trasformazioni avvenute,

per cercare delle possibili risposte.

La prima è se si possa

parlare di un “genere” della scienza, se esista cioè

un modo specifico delle donne di accostarsi al sapere scientifico,

la seconda se la presenza sempre maggiore delle donne nella ricerca

- le Facoltà di Biologia e di Medicina sono addirittura prevalentemente

femminili - possa fare qualcosa per migliorarla.

Chi risponde in modo negativo alla prima domanda ritiene che la

scienza sia solo un modello matematico della realtà e come tale

non abbia senso attribuirle un sesso, poiché si tratterebbe di

un pensiero che ha in sé i parametri della propria validità

ed è quindi indipendente da chi lo formula. Affermare invece

che esiste un approccio “femminile” alla scienza è

rischioso. Il rischio consiste nel dire banalità o nell'arrivare

a sostenere posizioni decisamente discutibili, come hanno fatto alcuni

movimenti femministi statunitensi o del mondo anglosassone, quando hanno

affermato che la scienza è contraria alla natura delle donne,

che urta la loro sensibilità e le ferisce, perché le donne

sono dalla parte della Natura e una cultura di dominio non può

essere per loro.

La nostra ricerca sembra indicare che si possa parlare di un approccio

femminile al sapere scientifico, almeno per due aspetti: le scienziate

danno più importanza al linguaggio cioè alla parola, al

modo di esprimere i contenuti delle ricerche e danno anche più

importanza alla tecnica, intesa sia come tecnologia che come pratica,

metodo, calcolo. Queste capacità, che non sono da ascrivere al

DNA o ai cromosomi, ma che sono legate alle condizioni in cui storicamente

le donne hanno operato, diventano adesso sempre più importanti.

Le donne e la nuova scienza

Prima di tentare una possibile risposta alla seconda domanda occorre

nominare alcuni dei cambiamenti intervenuti in ambito scientifico e

i problemi che ne sono derivati. La Fisica, che aveva raccolto grandissimi

investimenti sia di professionalità che di studi economici all'inizio

del secolo, ha ceduto il posto alla Biologia, che è diventata

il volto nuovo della scienza investendola di continue trasformazioni.

Se pensiamo che la scoperta della struttura del DNA è del 1953

e che nel 1976 già si facevano esprimenti di ingegneria

genetica, possiamo dire che dal punto di vista scientifico, il ventesimo

secolo è stato brevissimo e ci sembra che proprio la rapidità

dei cambiamenti sia il primo problema da affrontare perché spesso

la trasformazione non riesce ad essere accompagnata da una riflessione

adeguata da un punto di vista culturale ed epistemologico, cioè

della comprensione dei linguaggi e dei concetti.

Un altro problema è dato dal fatto che in tempi brevissimi le

trasformazioni si traducono in innovazioni tecnologiche che entrano

nel mercato per cui la scienza è pressata da interessi che sono

politici, economici e quindi è sollecitata a rispondere a domande

che non sono più solo quelle teoriche del sapere quali sono le

nuove frontiere della conoscenza, ma riguardano la capacità di

migliorare prodotti e mercati, la richiesta di essere i primi in un

certo settore tecnologico o strategico.

Gli interventi soprattutto nel settore della Biologia, dove ormai si

punta nella modifica del vivente all'innovazione anche per quanto riguarda

la terapia - non si pensa più al farmaco chimico di sintesi,

ma al prodotto biologico con cui curare i nostri mali - preoccupano

per quelli che possono essere i rischi dal punto di vista evolutivo,

di intervento sul vivente e sul mondo - rischi denunciati puntualmente

dalla scienziata indiana Vandana Shiva.

Molte

perplessità nascono, inoltre, per lo sconquasso che le ricerche

biologiche creano nella nostra cultura, nel nostro immaginario, nei

simboli con cui abbiamo fin qui elaborato il nostro rapporto con la

natura. L'idea che siamo noi a fabbricare il mondo vivente, ad agire

come dei e a modificare tutto sconvolge il mondo simbolico che riguarda

il nostro rapporto con piante ed animali e rispetto al passato non abbiamo

il tempo di accompagnare la trasformazione che stiamo operando con un

pensiero che ci renda sereni rispetto ai cambiamenti e consapevoli di

poterli governare.

Il contributo delle ricercatrici

Se torniamo alla seconda domanda: “le donne, presenti in

grandissimo numero nella nuova scienza possano fare qualcosa per migliorarla?”,

riteniamo che la risposta possa essere affermativa. La ricerca, per

come si sta svolgendo oggigiorno, non è un'attività eminentemente

teorica: c'è il contributo del pensiero, c'è un nucleo

profondo, duro, costituito dalla riflessione, dall'immaginazione e dallo

slancio teorico, ma tutto questo è agganciato ad un sociale economico

e politico che ormai pesa fortemente sulle direzioni della scienza.

Crediamo dunque che le donne possano avere un ruolo importante in quanto

si interrogano molto di più sul tipo di lavoro che stanno facendo,

si preoccupano del linguaggio, del trasferimento e della comunicazione

di quello che stanno studiando e questi sono certamente elementi che

possono portare un contributo di genere. L'attenzione a quello che facciamo

e alla comunicazione, sviluppata nella storia che abbiamo vissuto, diventa

adesso un elemento fondamentale perché il riuscire a porre domande,

a guadagnare tempi per la riflessione e parole per la comunicazione

implica assunzione di responsabilità nell'elaborare le forme

del nostro futuro e diventa certamente un valore aggiunto nella ricerca.

La situazione italiana

Gli ultimi dati sulla relazione donne e scienza vengono dal testo“Figlie

di Minerva. Primo rapporto sulle carriere feniminili negli enti pubblici

di ricerca italiani”, una inchiesta coordinata da Rossella

Palomba, pubblicata da Franco Angeli. E' il risultato dell'indagine

di quattordici autrici, in prevalenza esperte di demografia e statistica,

partita dopo due riunioni avvenute a Bruxelles nel 1993 e nel 1998 tra

parlamentari, ministri e mezzo migliaio di ricercatrici europee. Incitate

dallo slogan della sociologa inglese Hilary Rose "No data, non

problem, no policy", le autrici, esperte di statistica e di

demografia come la stessa curatrice, hanno ottenuto l'appoggio del Cnr

e della Commissione per le pari opportunità e hanno raccolto

e analizzato dati con perizia, chiarezza e senza ideologia.

Le cifre dimostrano che le istituzioni scientifiche nel valutare la bravura femminile e quella maschile usano due pesi e due misure. Si è confermata la tesi di uno studio pubblicato nel 1997 sulla rivista “Nature” dalle microbiologhe svedesi Agnes Wold e Christine Wenneras che hanno dimostrato come, per ottenere promozioni pari a quelle di un ricercatore, una ricercatrice debba essere 2,6 volte più brava.

Questa discriminazione ha spinto le scienziate dell’Unione Europea del “Gruppo di Helsinkj” ad elaborare il “Codice Minerva”, uno strumento, approvato nel 2005 e raccomandato dalla Conferenza della Presidenza Europea nel 2006, per aumentare la correttezza e la trasparenza nell’assunzione e nell’avanzamento di carriera delle ricercatrici.

Concludendo…

Continuare a discutere questi temi e documentare la presenza delle

ricercatrici mi sembra molto importante perché se il ruolo della

Storia ha una importanza formativa non solo a livello documentaristico,

ma anche nel sedimentare nelle persone una immagine di loro stesse,

allora per le donne, soprattutto per le più giovani, è

molto diverso credere di avere dietro di sé il vuoto nella scienza,

rispetto al sapere che c'è un passato, che ci sono delle antenate,

che quelle che si occupano di scienza non si affacciano su un mondo

totalmente maschile.

Per saperne di più:

Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie

in vendita in libreria e on line anche in formato e-book

17 - 10 - 2025 ultimo aggiornamento